工業機器人是面向工業領域的多關節機械手或多自由度的機器裝置,它能自動執行工作,是靠自身動力和控制能力來實現各種功能的一種機器。它可以接受人類指揮,也可以按照預先編排的程序運行,現代的工業機器人還可以根據人工智能技術制定的原則綱領行動。

工業機器人的發展現狀

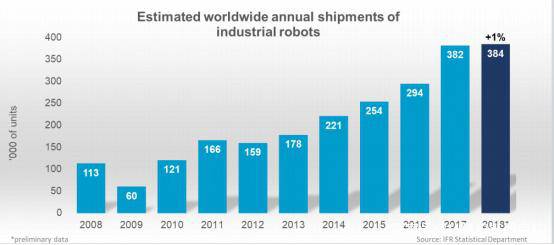

據國際機器人聯合會(IFR)發布的最新報告統計,2019年全球工業機器人銷量創下新高,達到38.4萬臺,但是同比增長由去年的30%下降到了僅有1%。

數據來源:IFR

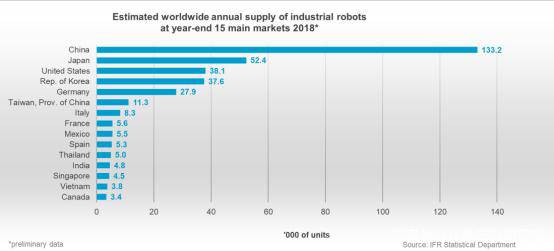

亞洲作為近幾年全球經濟發展最活躍的地區,機器人裝機量的增速在全球也排在首位,中國是全世界最大的工業機器市場。

數據來源:IFR

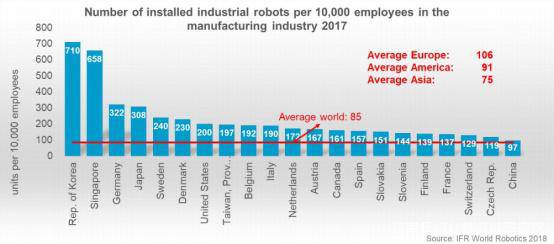

IFR指出,自動化生產在全球范圍內不斷加速,2017年,全球制造行業的工業機器人使用密度已達到85臺/萬人(每萬名工人使用工業機器人數量)。按國際區域進行劃分,歐洲平均的工業機器人密度為106臺/萬人,工業機器人維修,美洲為91臺/萬人,亞洲為75臺/萬人。越來越多的國家和地區正在轉向自動化來滿足其制造需求。

數據來源:IFR

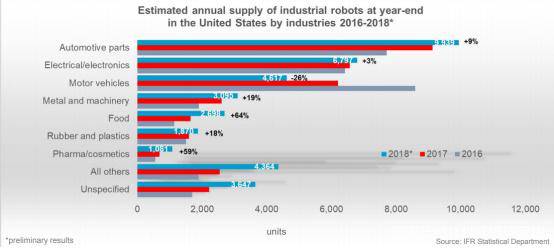

隨著工業機器人向更深更廣方向的發展以及機器人智能化水平的提高,機器人的應用范周還在不斷地擴大,已從汽車制造業推廣到電子電器等其他制造業,進而推廣到諸如采礦機器人、建筑業機器人以及水電系統維護維修機器人等各種非制造行業。機器人正在為提高人類的生活質量發揮著重要的作用。

數據來源:IFR

工業機器人的未來

隨著我國勞動力成本快速上漲,人口紅利優勢喪失,傳統的制造模式受到了巨大沖擊,機器人已從“備選”成為“必選”,倒逼中國加速產業發展,成為實現制造業轉型升級、提升制造業競爭力的重要路徑。

傳統機器人工作于靜態、結構化、確定性的無人環境中,以固定時序完成重復性作業,這種機器人的工作特點在于空間相對隔離、與人非接觸、預編程或示教再現控制、需要外部安全保障等。隨著市場細分、用戶定制化生產模式的興起,小批量、多品種、短周期、個性化成為新興制造業的顯著特點。柔性制造、個性化制造等新興制造模式需要與產業工人合作作業的“工友型”、可完成類人的技能作業機器人。

美國在2013年公布的機器人路線圖中提出了“Robotic Partner”,歐盟在2014年公布的“地平線2020計劃”提出了“Co-Worker”,他們均為下一代智能機器人勾畫出發展前景。而美國Rethink公司研制的Baxter、德國宇航中心的Justin、kuka-DLR研制的LWR-IV機器人、abb公司的YuMi等則展示出下一代智能機器人的原型。

大數據、云存儲技術、移動互聯網、人工智能技術的發展,使得機器人逐步成為物聯網的終端和節點。信息技術的快速發展將工業機器人與網絡融合,機器人作為采集分析數據、執行分配任務的核心設備,正在將人與人、人與物、物與物之間通過網絡實現全面的互聯互通。通過組成復雜性強的生產系統,各種算法可以逐步應用于機器人應用中,使其具有類人的學習能力,多臺機器人協同技術使一套生產解決方案成為可能。

雖然去年工業機器人發展遇到瓶頸,但不可否認,工業機器人維修,機器人維修,隨著人工智能、物聯網等技術的發展,以及工廠自動化水平的提升,工業機器人的應用也越來越普及,并成為推動工業4.0的重要力量。